食物安全焦点(二零二四年六月第二百一十五期)- 文章一

贝类毒素-贝类海产爱好者的大敌

食物安全中心风险评估组

科学主任林汉基博士报告

食物安全中心(食安中心)分别在二零二四年四月及五月接获卫生防护中心转介共两宗怀疑麻痺性贝类中毒及神经性贝类中毒的个案,这两宗个案的患者在家中进食多种贝类海产包括响螺、扇贝、贵妃蚌、海螺及花螺后一小时内出现症状。本文将概述贝类毒素的来源、感染途径、其对人类健康的影响以及食物的控制措施一。

贝类毒素是什么?

贝类毒素是一组由名为双鞭毛藻的藻类产生的天然毒素。世界各地均曾报道由各种贝类毒素所引起的人类中毒个案,当中较为重要的贝类毒素类别包括麻痺性贝类毒素、下痢性贝类毒素、神经性贝类毒素、失忆性贝类毒素及原多甲藻酸贝类毒素。这些贝类毒素的资料及不同的贝类中毒症状早前已作探讨。

贝类海产如何受贝类毒素污染?

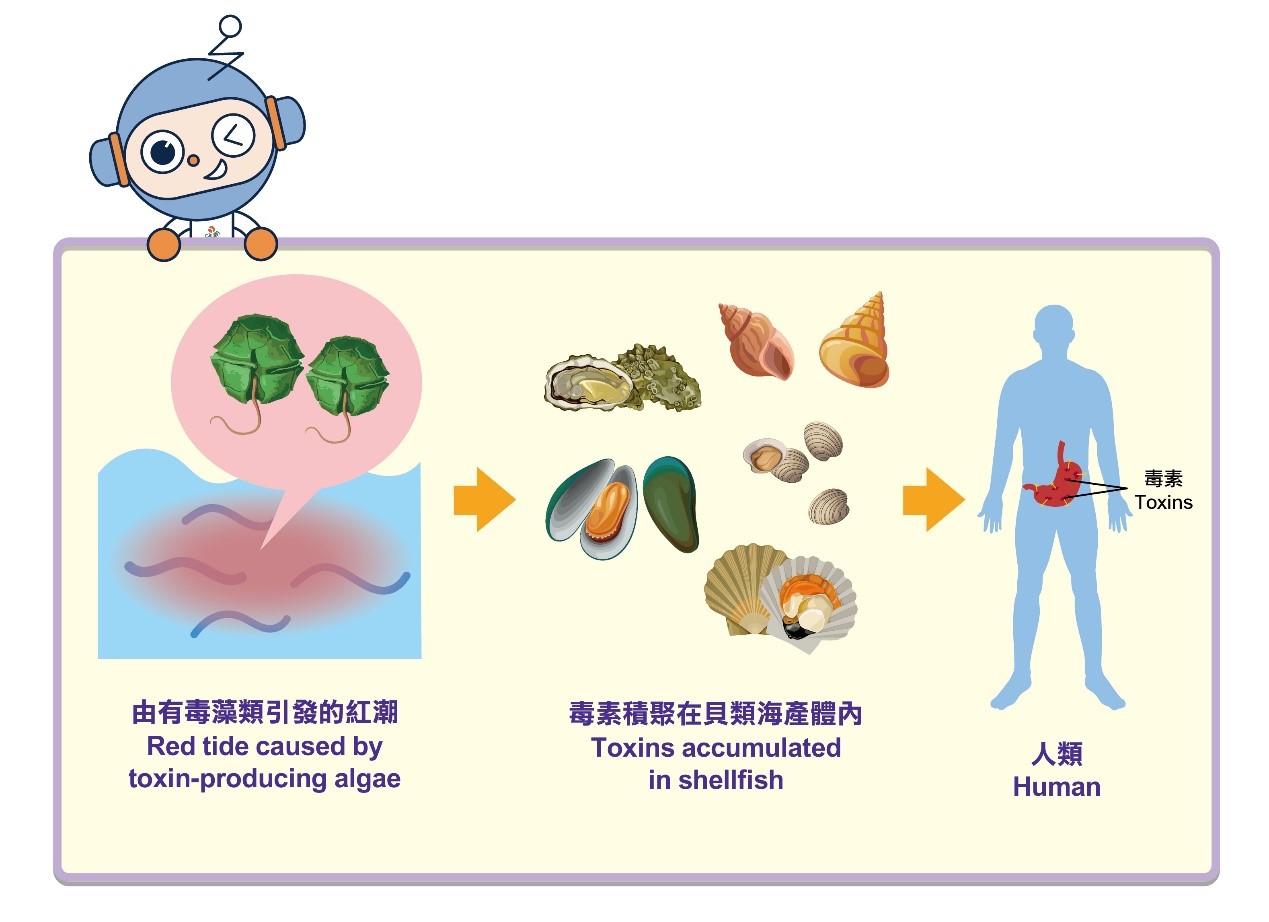

贝类毒素大部分源自由微藻引发的有害藻华,通常称为「红潮」。因贝类海产是滤食性动物,他们会把水抽进其体内、过滤并吃下藻类及其他食物粒子。当红潮发生时,贝类海产滤食进大量毒藻后,毒素便会在其体内积聚,令吃下这些贝类海产的人中毒(图1)。部分曾涉及贝类中毒的贝类海产包括青口、蚬、蠔、扇贝、响螺、海螺和象拔蚌等。

按风险为本原则抽取样本及选择测试

选择食物样本和测试项目时,采取的是按风险为本的原则,高风险食物、以往不合格样本、本地或海外的食物事故报告、情报及备受公众关注的事项较为优先。食安中心定期会进行内部检讨,以应对新的法例与标准。测试范围包括化学、微生物及辐射危害,涵盖食物添加剂及污染物,以至病原体及辐射项目,以及抗菌素耐药性细菌(图)。

食物监测计划在实行前会交予经食物安全专家委员会复核。此外,一个工作小组负责专注应对通过网上平台购买食物所带来的独特挑战,调整监测方法以适应现时的购物趋势。这些监测行动的结果及工作小组的进展定期会向立法会食物安全及环境卫生事务委员会汇报,有助增加透明度并持续改善食物安全措施。

图1:贝类海产滤食有毒藻类,并聚积毒素在体内,最后可能引致人类出现贝类中毒。

贝类毒素的控制措施

由于贝类海产可能含有贝类毒素,以及对消费者健康造成影响,因此贝类毒素成为与贝类相关的最重大危害之一。贝类海产积聚的毒素数量及毒素停留在组织的时间会因海产的品种而异,也取决于海产的生长环境。据报,部分贝类海产在受毒素污染后长达数月的一段长时间内仍保留毒性。目前并无实际可行的方法去除受贝类毒素污染的贝类海产。

国际间对贝类毒素的管控主要透过实施藻类毒素监察计划来实现,即监察海域贝类捞捕区或养殖区内有否出现可产生毒素的藻类。不同地区也会对贝类海产的肉进行贝类毒素水平测试。若发现有毒藻类大量繁殖或验出贝类毒素达到危险水平,受影响的海域便会封闭,暂停捞捕或生产贝类海产,直至调查确定海产的毒素处于安全水平。香港也有施行类似的监察计划。

随着食品科技的进步和食物贸易全球化,贝类海产的食品可运送到世界各地。因此,除了在贝类海产捞捕区推行监察计划,各地亦有实施食物监测计划,对市面的食品进行贝类毒素测试。

迷思与事实

从外观可否判断贝类海产是否含有贝类毒素?

不可以。含有危险水平贝类毒素的贝类海产在外观或口感上没有任何分别。因此,肉眼不能区分有毒和无毒的贝类海产。化验是唯一可检测贝类毒素的方法。

烹煮能破坏贝类毒素,令贝类海产可安全食用吗?

贝类毒素耐热,烹煮、冷藏或其他配制食物的程序均不能破坏这些毒素。不过,由于贝类毒素主要集中积聚在贝类海产的内脏,在进食前尽量除去并弃置所有内脏,可减低贝类中毒的风险。

注意事项

- 贝类毒素由名为双鞭毛藻的藻类产生,烹煮、冷藏或其他配制食物的程序均不能破坏这些毒素。

- 肉眼不能区分有毒和无毒的贝类海产。

- 一般而言,贝类毒素集中积聚在贝类海产的内脏。进食前除去并弃置所有内脏,可减低贝类中毒的风险。

给消费者的建议

- 向可靠来源购买贝类海产。

- 为减低贝类中毒对健康带来的风险,应尽量去除并弃置贝类海产的内脏。

- 进食贝类海产后若感到不适,应立即求医,并保留剩余的海产,以便进行调查和化验。

给业界的建议

- 妥善保存交易记录,以便在有需要时追溯源头。

- 不要接收来历不明的贝类海产。