食物安全焦點(二零二四年六月第二百一十五期)- 文章一

貝類毒素-貝類海產愛好者的大敵

食物安全中心風險評估組

科學主任林漢基博士報告

食物安全中心(食安中心)分別在二零二四年四月及五月接獲衞生防護中心轉介共兩宗懷疑麻痺性貝類中毒及神經性貝類中毒的個案,這兩宗個案的患者在家中進食多種貝類海產包括響螺、扇貝、貴妃蚌、海螺及花螺後一小時內出現症狀。本文將概述貝類毒素的來源、感染途徑、其對人類健康的影響以及食物的控制措施一。

貝類毒素是什麼?

貝類毒素是一組由名為雙鞭毛藻的藻類產生的天然毒素。世界各地均曾報道由各種貝類毒素所引起的人類中毒個案,當中較為重要的貝類毒素類別包括麻痺性貝類毒素、下痢性貝類毒素、神經性貝類毒素、失憶性貝類毒素及原多甲藻酸貝類毒素。這些貝類毒素的資料及不同的貝類中毒症狀早前已作探討。

貝類海產如何受貝類毒素污染?

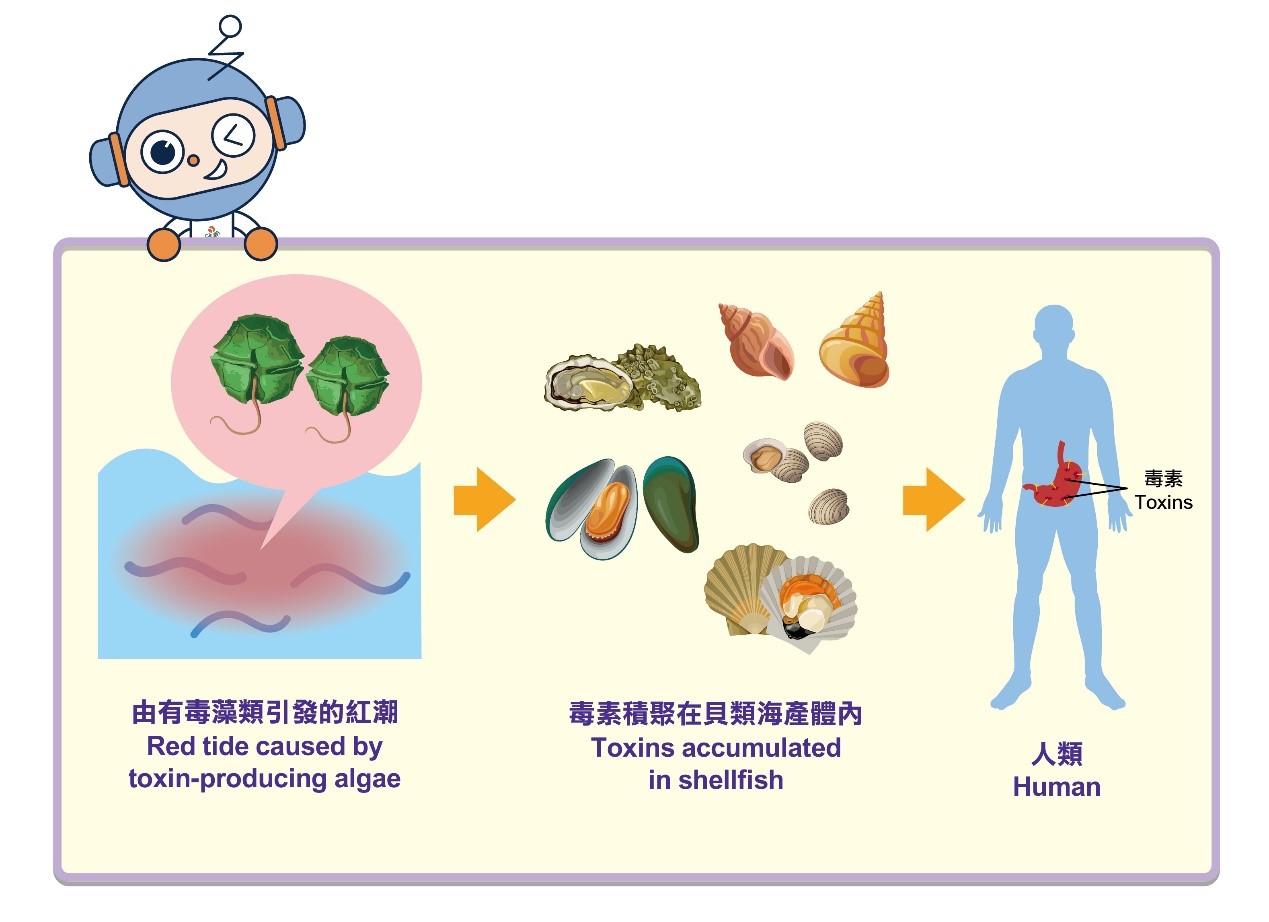

貝類毒素大部分源自由微藻引發的有害藻華,通常稱為「紅潮」。因貝類海產是濾食性動物,他們會把水抽進其體內、過濾並吃下藻類及其他食物粒子。當紅潮發生時,貝類海產濾食進大量毒藻後,毒素便會在其體內積聚,令吃下這些貝類海產的人中毒(圖1)。部分曾涉及貝類中毒的貝類海產包括青口、蜆、蠔、扇貝、響螺、海螺和象拔蚌等。

按風險為本原則抽取樣本及選擇測試

選擇食物樣本和測試項目時,採取的是按風險為本的原則,高風險食物、以往不合格樣本、本地或海外的食物事故報告、情報及備受公眾關注的事項較為優先。食安中心定期會進行內部檢討,以應對新的法例與標準。測試範圍包括化學、微生物及輻射危害,涵蓋食物添加劑及污染物,以至病原體及輻射項目,以及抗菌素耐藥性細菌(圖)。

食物監測計劃在實行前會交予經食物安全專家委員會覆核。此外,一個工作小組負責專注應對通過網上平台購買食物所帶來的獨特挑戰,調整監測方法以適應現時的購物趨勢。這些監測行動的結果及工作小組的進展定期會向立法會食物安全及環境衞生事務委員會彙報,有助增加透明度並持續改善食物安全措施。

圖1:貝類海產濾食有毒藻類,並聚積毒素在體內,最後可能引致人類出現貝類中毒。

貝類毒素的控制措施

由於貝類海產可能含有貝類毒素,以及對消費者健康造成影響,因此貝類毒素成為與貝類相關的最重大危害之一。貝類海產積聚的毒素數量及毒素停留在組織的時間會因海產的品種而異,也取決於海產的生長環境。據報,部分貝類海產在受毒素污染後長達數月的一段長時間內仍保留毒性。目前並無實際可行的方法去除受貝類毒素污染的貝類海產。

國際間對貝類毒素的管控主要透過實施藻類毒素監察計劃來實現,即監察海域貝類撈捕區或養殖區內有否出現可產生毒素的藻類。不同地區也會對貝類海產的肉進行貝類毒素水平測試。若發現有毒藻類大量繁殖或驗出貝類毒素達到危險水平,受影響的海域便會封閉,暫停撈捕或生產貝類海產,直至調查確定海產的毒素處於安全水平。香港也有施行類似的監察計劃。

隨着食品科技的進步和食物貿易全球化,貝類海產的食品可運送到世界各地。因此,除了在貝類海產撈捕區推行監察計劃,各地亦有實施食物監測計劃,對市面的食品進行貝類毒素測試。

迷思與事實

從外觀可否判斷貝類海產是否含有貝類毒素?

不可以。含有危險水平貝類毒素的貝類海產在外觀或口感上沒有任何分別。因此,肉眼不能區分有毒和無毒的貝類海產。化驗是唯一可檢測貝類毒素的方法。

烹煮能破壞貝類毒素,令貝類海產可安全食用嗎?

貝類毒素耐熱,烹煮、冷藏或其他配製食物的程序均不能破壞這些毒素。不過,由於貝類毒素主要集中積聚在貝類海產的內臟,在進食前盡量除去並棄置所有內臟,可減低貝類中毒的風險。

注意事項

- 貝類毒素由名為雙鞭毛藻的藻類產生,烹煮、冷藏或其他配製食物的程序均不能破壞這些毒素。

- 肉眼不能區分有毒和無毒的貝類海產。

- 一般而言,貝類毒素集中積聚在貝類海產的內臟。進食前除去並棄置所有內臟,可減低貝類中毒的風險。

給消費者的建議

- 向可靠來源購買貝類海產。

- 為減低貝類中毒對健康帶來的風險,應盡量去除並棄置貝類海產的內臟。

- 進食貝類海產後若感到不適,應立即求醫,並保留剩餘的海產,以便進行調查和化驗。

給業界的建議

- 妥善保存交易記錄,以便在有需要時追溯源頭。

- 不要接收來歷不明的貝類海產。